22,- € / 223 Seiten

ISBN 978-3-86485-292-3

Textem Verlag 2023

Vergriffen

Inhalt

Editorial

Judith Kasper

Zu den Fotografien von Walter Vorjohann

Dossier

Eine vielstimmige Kommentierung der Mitschriften des Halle-Prozesses. Mit Beiträgen von: Max Czollek, Elad Lapidot, Christian Obermüller, Sonia Simmenauer, Judith Kasper, Regina Karl, Micha Brumlik, Larissa Krampert, Karl-Josef Pazzini, Marie Griesheimer, Judith Kasper

Karl-Josef Pazzini

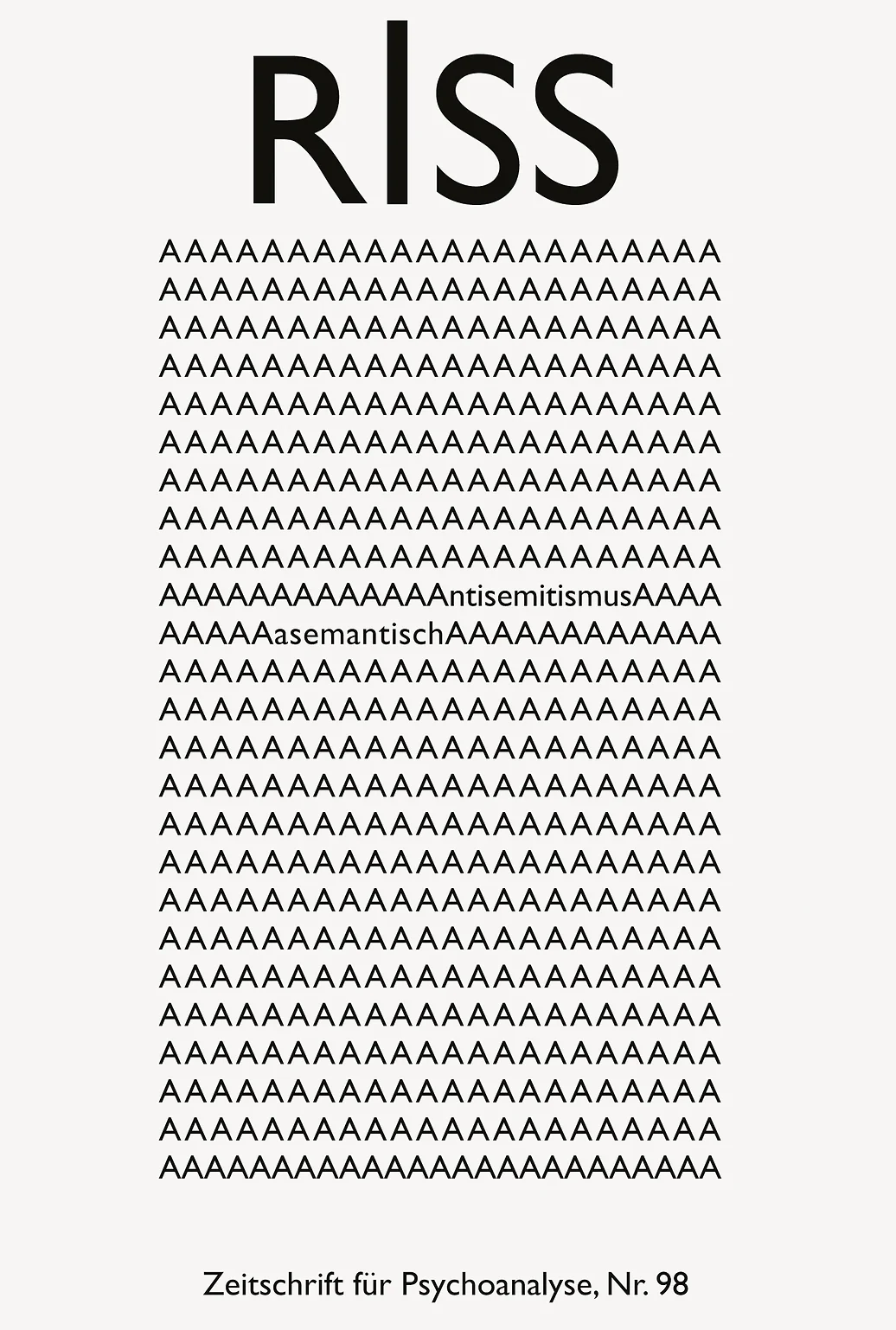

Transmission des »Antisemitismus«

Karl-Josef Pazzini

Woher kommen sie denn? Zwei Fragmente aus Analysen

Eva Maria Jobst

Zu Anne Lise Stern: Le savoir-déporté / Früher mal ein deutsches Kind

Lena Hirzel

Anne-Lise Stern – das »Seminar«, eine Bezeugung

Judith Kasper

Sprachwunden, Verdachtshermeneutik, semantische Fallen, eine lose Sammlung

Laurence Bataille

Es fehlt mir an Sein

Mai Wegener

Zu Laurence Bataille: Es fehlt mir an Sein

Mona Körte

Tirol

Jean-Claude Milner

Lacan der Jude

Karl-Josef Pazzini

Zu Delphine Horvilleur: Überlegungen zur Frage des Antisemitismus

Mai Wegener

Zu Louis Kaplan: Vom jüdischen Witz zum Judenwitz

In memoriam

Néstor A. Braunstein Ein Nachruf von Ulrich Hermanns

Rezensionen

Mooij, Antoine: Lacan and Cassirer. An Essay on Symbolisation. Übers.: P. van Nieuwkoop, Leiden-Boston 2018, Brill-Rodopi, rezensiert von Artur R. Boelderl

Ausgehend von der etwas grobschlächtigen Auffassung, dass der Medial Turn in der Philosophie auf der Annahme beruhe, jedweder Zugang zur Wirklichkeit sei symbolisch vermittelt (und Symbole seien mehr oder weniger unterschiedslos Bilder, Worte, Signifikanten), unternimmt diese 2018 in englischer Übersetzung vorgelegte Studie des emeritierten Utrechter Professors für Recht und Psychiatrie Antoine Mooij eine vergleichende Lektüre der Denkansätze des neokantianischen Philosophen Ernst Cassirer und des neostrukturalen Psychoanalytikers Jacques Lacan im Blick auf deren mutmaßlich geteilte Auffassung des Menschen als animal symbolicum. Der niederländische Originaltitel In de greep van de taal bringt den vom Autor insinuierten gemeinsamen Boden, auf dem er die beiden Denker ansiedelt, besser auf den Punkt: Im Griff der Sprache sieht er sie, und ihre jeweiligen Denkwege erwiesen sich, setze man sie vor diesem Hintergrund erst einmal recht zueinander in Beziehung, auf solche Art und Weise komplementär, dass sie einander de facto korrigierten, was ein angemessenes Verständnis von Symbolisierung und Bedeutungskonstitution betrifft.

Inwieweit diese Erkenntnis erst Ergebnis des Vergleichs ist bzw. war, oder ob sie nicht umgekehrt bereits dessen Voraussetzung im Sinne einer vorweggenommenen Möglichkeitsbedingung zur Durchführung der Studie als solcher geliefert hat, sei dahingestellt. Auf dem Weg, den der Autor in beachtlicher sprachlicher Klarheit und wohlüberlegter Struktur mit seinen Leser:innen im Anschluss an eine kurze Einleitung in vier Hauptabschnitten geht, gelingt es ihm jedenfalls, eine beim zweifellos gespaltenen Publikum (Cassirer-Kenner hie, Lacan-Intimi da) zu vermutende anfängliche Skepsis hinsichtlich der Gangbarkeit desselben wenn nicht vollends zu entkräften, so doch gehörige Zweifel über die Sinnhaftigkeit des Unterfangens aus ehrlich gewecktem heuristischem Interesse hintanzustellen. Der Knackpunkt einer bei eingehender Beschäftigung mit beiden Ansätzen – zu der das Buch entsprechende Lust zu machen versteht – vielleicht nicht endgültig, aber doch einigermaßen seriös zu beantwortenden Frage nach der Triftigkeit der skizzierten These von deren wechselseitiger Erhellung und Korrektur besteht nach Ansicht des Rezensenten darin, ob denn wirklich derselbe Prozess gemeint sei, wenn Cassirer und Lacan jeweils von Symbolisierung reden, oder ob nicht vielmehr eine Homonymie vorliegt, welche eine prinzipiell unüberbrückbare Kluft gleichsam begrifflich zudeckt. In des Autors eigenen Worten findet sich dieser Punkt am Ende des 1. Abschnitts an- und ausgesprochen: »Cassirer embraces the primacy of signification in his discussion of the question of symbolisation, a choice that is called into question by Lacan, while embracing the primacy of the signifier.« (S. 36) So gegensätzlich formuliert, kann schlechterdings, wenn der eine in dieser maßgeblichen Frage nicht recht hat, der andere nicht zugleich Unrecht haben, und damit stünde dann wohl auch eo ipso die hauptsächlich propagierte Komplementaritätsthese auf der Kippe.

Wieder aufgenommen wird die entsprechende Diskussion dieses Punktes, nachdem im 2. Abschnitt ausführlich Cassirers Auffassung vom Symbol als Form »in the making« (S. 89 u.ö.) sowohl historisch-genetisch hinsichtlich deren philosophischen wie wissenschaftlichen Quellen als auch systematisch in ihrer Bedeutung für das Bild vom Menschen als animal symbolicum dargelegt wurde, im Rahmen des 3., zunächst ausschließlich Lacan gewidmeten Abschnitts gegen dessen Ende hin (S. 166–175), wo Lacan und Cassirer zunächst »juxtaposed« (Kap. 3.10) und sodann »put into a mutual relationship« (Kap. 3.11) werden – zweifellos die argumentativ gesehen im besten Sinn des Wortes kritischsten Seiten des Buches, ohne mit dieser Einschätzung den darauf folgenden 4. und letzten Abschnitt desselben, der mit der Zielsetzung einer Phänomenologie der Symbolisierung durch eine Art Engführung von conditio humana und Symbolfunktion umfassendere Konsequenzen nicht zuletzt praktischer Natur (z. B. politische, rechtliche, ethische) im Sinne eines eigenständigen Fazits aus dem vorher durchgeführten Vergleich zu ziehen versucht, in seiner Bedeutung schmälern zu wollen. Auf diesen Seiten lesen wir »culture is caesura. This notion connects the two: Lacan and Cassirer« (S. 166, Herv. i.O.), um wenige Zeilen später zu erfahren, dass »it is this very concept of a caesura that both connects and separates them« (ebd., Herv. i.O.).

Was zunächst einen dialektischen Ausgleich zwischen diesem in der Zäsur verorteten Widerspruch anzubahnen scheint (der Lacan vermutlich mehr zugesagt hätte als Cassirer), wird indes vom Autor weiter so erläutert, dass er der Zäsur selbst eine dynamische und eine statische Komponente zuerkennt (vgl. ebd.): Mit dynamisch ist das zeitliche, prozedurale Moment des (so notwendigen wie unvermeidlichen) Verlusts der Unmittelbarkeit (von Sinn) zugunsten der Heraufkunft der symbolischen Bedeutung gemeint, wohingegen als statisch das weniger chronologische als vielmehr streng logische, näherhin strukturale Moment der bleibenden, quasi-ontologischen Unzugänglichkeit des Realen adressiert ist. Und an diesem Punkt zeigt sich wiederum die bereits eingangs augenfällig gewordene Divergenz zwischen Cassirer und Lacan, über deren bloße, wenngleich freilich sukzessive klarer und, was ihre Reichweite betrifft, auch umfassender zu Tage tretende Registrierung die Vergleichsstudie dennoch nicht und nicht hinausgelangen will (was die erwähnte Skepsis nolens volens in Erinnerung zu rufen angetan ist):

»[Sc. Lacan’s] concept of the signifier implies that of the real, as an impossibility, as that which cannot be processed from the sum of all systems of representation, and which is ›unsayable‹ from within. We could say that this insight constitutes Lacan’s correction of Cassirer’s view. And yet it may well be that Lacan eventually overshot the mark. Certainly from Cassirer’s perspective, qualifying the real as such (without law, without order, as unthinkable, etcetera) would be taking things too far.« (S. 170, Herv. i.O.)

Wenn schließlich gilt: »What Cassirer can do […] is precisely what Lacan cannot do« (S. 171, Herv. i.O.) – und vice versa, möchte man hinzufügen –, worin besteht dann, unter der Annahme, dass es für den einen wie den anderen jeweils gute Gründe dafür gibt, anders zu denken, die Sinnhaftigkeit eines so großangelegten (und noch so gewissenhaft und sauber durchgeführten) Vergleichs? Es ist vielleicht alles andere als zufällig, wenn solche Gegenüberstellung im Blick auf wechselweise Beziehung im Anschluss an die zitierten Passagen im Buch an einen ideengeschichtlichen Punkt nicht etwa voraus-, sondern ganz im Gegenteil zurückführt, an dem sich die Geister Cassirer und Lacan jeweils ihrerseits auf eigene Weise schieden und den jeder der beiden für sich überwunden bzw. anders gelöst zu haben meinte: Heideggers Rede von der Als-Struktur des Daseins in den Verstehen und Auslegung gewidmeten §§ 32–33 von Sein und Zeit (vgl. S. 174f.). Dieser für sich genommen vielleicht wenig befriedigende Lektüreertrag mag indes seine gemäße Würdigung darin finden (und mit ihm die Leistung des vorliegenden Buches), dass er als Problemanzeige fungiert und als solche verstanden werden will, dahingehend nämlich, dass in der einschlägigen Debatte um den Menschen als animal symbolicum, wie sie nicht erst seit dem Medial Turn, sondern – teils noch unter dem Titel des Linguistic (oder Symbolic) Turn – bereits seit den 1920er Jahren geführt wurde und wird, weder in historischer noch in systematischer Hinsicht das letzte Wort gesprochen ist – oder geschrieben.

Tögel, Christfried (Hg.); Zerfaß, Urban (Mitarbeit): Sigmund-Freud-Gesamtausgabe in 23 Bänden, Bd. 21, Gießen 2022, Psychosozial-Verlag, rezensiert von Karl-Josef Pazzini

In Band 21 sind Interviews und Vorträge aus Freuds publizistischer Tätigkeit der Zeit zwischen 1877 und 1939 abgedruckt. Möglich wird ein schneller Gang durch die Abfolge der Themen, die Freud, aber auch seine Rezipienten beschäftigte. Eines von 21 der hier abgedruckten Interviews und zwei der in den Band aufgenommenen 39 Berichte über Vorträge sind im Nachtragsband der Gesammelten Werke (GW) erschienen.

Die 21 Interviews sind sehr unterschiedlicher Art. Mal handelte es sich um strukturierte Interviews, manchmal sind – so der Herausgeber Christfried Tögel – einzelne Sätze Freuds in einen Bericht eingebunden, manche sind Gespräche. Nicht abgedruckt sind die publizierten Interviews, die nachweislich nicht stattgefunden haben. Tögel gibt ein Gesamtverzeichnis der nachweisbaren Interviews (S. 16f.). Knapp 70 Vorträge Freuds sind mit Thema, Ort und Datum bekannt. Von 39 sind in diesem Band »Berichte und Zusammenfassungen bzw. Korrespondenten von Fachzeitschriften« (S. 223) abgedruckt.

Es findet sich z.B. ein despektierlicher Bericht André Bretons über einen kurzen Besuch bei Freud, Interview genannt:

»[B]in ich nicht böse, wenn ich erfahre, dass der größte Psychologe unserer Zeit in einem mittelmäßig aussehenden Haus in einem verlorenen Stadtteil von Wien wohnt. […] Eine bescheidene Plakette am Eingang. […] ein nicht besonders hübsches Dienstmädchen, […] Fotografie, die den Meister inmitten seiner Mitarbeiter zeigt, ein Dutzend Personen der vulgärsten Art, […] kein Stoff für die kleinste Reportage. […] Vor mir steht ein kleiner, unscheinbarer alter Mann, der in seiner armseligen Praxis als Gemeindearzt empfängt.« (S. 55)[1]

Skurrile Interviewer, wie George Sylvester Viereck, Deutsch-Amerikaner, vermutlich Enkel von Kaiser Wilhelm I, im Kontakt mit Freud seit 1919, tauchen auf. Viereck fährt nach dem Gespräch mit Freud (S. 59–64), das er auf Englisch publiziert, nach München weiter, um Hitler zu interviewen (1923), für den er schon seit drei Jahren propagandistisch tätig war. Der Bericht über das Gespräch mit Freud gibt Grundzüge der Psychoanalyse knapp wieder.

Carl Dymling, schwedischer Theologe, war »Beim Meister der Tiefe« und hält seine Balance, indem er Freud »einen Gedächtnisfehler« nachweist, den er im Gespräch nicht offenlegt, aber in der Aufzeichnung ausbreitet: Alexander von Humboldt habe entgegen Freuds Erinnerung Stockholm nicht für eine der schönsten Regionen der Erde gehalten, sondern überhaupt nicht erwähnt (S. 95).

Ein weiteres Interview, das Viereck mit Freud führt, erscheint in unterschiedlichen Sprachen, Schwerpunkten und Längen im selben Jahr, 1927, in einer deutschen Fassung. Zuvor war Viereck in Doorn bei Wilhelm II gewesen.

Freud: »›Die Duldsamkeit gegenüber dem Schlechtem ist durchaus keine notwendige Ergänzung der Erkenntnis.‹ Wir kamen auf die Rassenfrage zu sprechen. – ›Ich spreche die deutsche Sprache,‹ sagte Freud, ›und ich lebe im deutschen Kulturkreis. Ich habe mich so lange in geistiger Beziehung als Deutscher gefühlt, bis ich das Wachstum des Antisemitismus in Deutschland und Österreich beobachten konnte. Seither ziehe ich es vor, mich als Jude zu fühlen.‹ – Freud erörterte meinen Einwand, daß die Menschen vielleicht glücklicher wären, wenn sie von dem geheimen Triebwerk ihrer Gedanken und Gefühle weniger wüßten, und wenn nicht durch die Psychoanalyse das Tier im Menschen so rückhaltlos entlarvt worden wäre. ›Ich weiß nicht, was man gegen das Tier eigentlich einzuwenden hat‹ sagte Freud. ›Ich ziehe die Gesellschaft der Tiere der menschlichen Gesellschaft bei weitem vor‹« (S. 120f.).

Drei Gespräche, geführt 1935 in der Bergasse und in Freuds Sommerhaus in Grinzing, kreisen um Freuds Beschäftigung mit dem Okkultismus: Hans Habe »Berggasse 19: Professor Freud und das Jenseits« und Suniti Chatterji »Vienna – A meeting with Freud« (S. 173–184) und Cornelius Tabori »Freud on Occultismus« (S. 185–193).

Einige Vorträge Freuds sind weiterbearbeitet in Arbeiten, die sich in den GW finden. In diesem Band zusammengestellt in Form von Berichten und Ankündigungen sind 22 von ihnen, die bisher in keinem Verzeichnis erwähnt sind. Tögel gibt außerdem Informationen zu den Orten, an denen Freud die Vorträge gehalten hat: B’nai B’rith, Wiener Psychoanalytische Vereinigung, Physiologischer Club, Psychiatrischer Verein, Wiener medizinischer Club, Gesellschaft der Ärzte und Wiener Medizinisches Doktorenkolloquium. Die Berichte über die Vorträge umfassen zwischen zwei und fünf Druckseiten mit Informationen zum Anlass und Ort. Eine Ausnahme bildet ein Bericht über einen Vortrag Über Hypnose und Suggestion (14 Seiten). Daraus nur ein Satz: »es gibt keine Hypnose, sondern nur verschiedene Arten und Grade der Suggerirbarkeit.« (S. 253). Durch den Bericht hindurch teilt sich Freuds Forscherfreude, Neugier, Begeisterung, aber auch deutlich Distanz zu einer Begeisterung mit.

Freud geht immer wieder von Zeitungsberichten aus. Die Wiener Tageszeitung und Die Reichspost berichten von der schweren Erkrankung der Kaiserin Charlotte von Mexiko. In einem Vortrag in der Wiener Vereinigung (1912) geht es ihm darum, die »geheimen Motive hinter den Symptomen [der Kaiserin, KJP] zu erraten« (S. 395).

Der vorliegende Band ähnelt einem Verzeichnis von Interviews und Vorträgen, ist ein erweitertes Stichwortregister zur Entwicklung von Freuds Untersuchungsschwerpunkten. Der Band enthält Hinweise auf Freuds publizistische Aktivitäten, die bisher so nicht bekannt waren. Wie bei den bisherigen Bänden findet sich am Ende des Bandes ein umfängliches Personen- und Sachregister, eine Konkordanz der Publikationsorte der jeweils im Erstdruck enthaltenen Schriften.

[1] Übersetzung: KJP.

Widmer, Peter: »Jeder geht auf den Tod des Anderen«. Ein Kurs mit Materialien.

Würzburg 2022, Königshausen & Neumann, 2022, rezensiert von Bernhard Schwaiger

Auf dem Altar der Triebe: Zwischen Aggressivität und Sinnlichkeit

Nun also noch mehr. Als hätte der Mensch nicht genug mit seiner triebgesteuerten Aggressivität zu tun. Es gibt eine weitere Form, die nichts anderes im Sinn zu haben scheint, als den einen Sprechkörper vom anderen zu trennen, das soziale Band zu zerstören.

Peter Widmers neuestes Werk, benannt nach einem Hegel-Zitat »Jeder geht auf den Tod des Anderen«, ist eine Fortsetzung seines 2021 publizierten Buchs Destruktion des Ichs: Psychoanalytische Annäherungen an den Ursprung menschlicher Aggression, in dem der Autor die Frage einer nicht-libidinösen Aggressivität verfolgt. Es geht Widmer nicht um jene notwendige Aggressivität und Destruktion, »wenn es um die Sprengung der Unmittelbarkeit oder der begriffslosen, sinnlichen Gegebenheiten geht« (S. 279), das heißt den Eintritt in eine symbolische Ordnung, sondern um die Vernichtung und Auslöschung des Anderen, eine Aggressivität, die entkoppelt von den Trieben auf die Zerstörung jeglichen sozialen Bandes abzielt. Dabei greift Widmer Fragen nach Subjekt und Zeit auf, die er im vorhergehenden Band entwickelt hat, und die er mit dem, in der Psychoanalyse sehr ambivalenten besetzten Begriff des Selbst, auf neue Weise in Verbindung bringt: Vergangenheit als Symbolisches, Gegenwart als Reales, Zukunft als Imaginäres in Bezug auf Körperlichkeit, Unbewusstes und Ich.

Editorisch geht Widmers Buch neue Wege: »ein Kurs mit Materialien« heißt es im Titel. Es wird dem Lesenden der »Zettelkasten«, das Archiv des Autors, großzügig zur Verfügung gestellt. So wird nach jeder Seminar-Sitzung eine Text- und Zitatsammlung aufgeführt, die uns zu einer weiteren, eigenen Erforschung einlädt. Die Materialen (zu Freud, Lacan, Winnicott, Hegel, Kant, Husserl, Blanchot u.v.a.), die den theoretischen Ausführungen folgen, gehen weit über die üblichen Fußnoten hinaus und bereiten dem Leser dieses Feld der Weiterforschung vor.

Und eben eine solche Öffnung stellt auch die Befragung der Psychoanalyse dar. So stellt Widmer fest: »Das Selbstbewusstsein hat zu Unrecht in der Psychoanalyse eine schlechte Presse, weil es aufgefasst wird als eine Substanz, die dem Unbewussten widerspricht. Das Selbstbewusstsein lässt sich auch anders denken: als formale Instanz, als Ort einer Zeitlichkeit, die der Körper materialisiert, […] ohne dass das in geringster Weise dem Unbewussten widerspricht. « (S. 13)

Dieser Körper, dessen Bild im Spiegelstadium zum Ausgangspunkt von Verkennung, Enteignung und (daraus folgend) aggressiven Rivalitäten wird, ist auch ein Ort der Sinnlichkeit. Von hier ausgehend gelingt es Widmer, die Lacanschen Ausarbeitungen mit eigenen Überlegungen zu verknüpfen: Er differenziert Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft, also von Kant ausgehende und von Lacan vernachlässigte Unterscheidungen, um diese Kategorien mit den Registern des Imaginären, Realen, Symbolischen und des Mangels (Frustration, Privation, Kastration) zu verknüpfen. Diese Tableaus, die Lacan im Seminar »Die Objektbeziehung« ausarbeitete, führen zu Überlegungen hinsichtlich der aktuellen psychoanalytischen Klinik: Hysterie, Zwang, Anorexie und Transsexualität.

Dies gibt die Richtung des vorliegenden Buchs vor, im Sinne der Lacanschen Ausrichtung der Kur (direction de la cure), keine Lenkung, sondern eine Denkbewegung: Der Leser soll die Möglichkeit erhalten, sich mit diesen Überlegungen weiter zu befassen – ausgerichtet an Freud und Lacan.

Dabei bleibt stets ein Bezug zur Klinik, das heißt zum Sprechen gewahrt, d.h. zur énonciation: Dass gesprochen wird, ist die einzige Garantie einer psychoanalytischen Klinik. Wissen, Wahrheit und therapeutische Wirkung folgen daraus. Und auch wenn diese Klinik mit philosophischen Konzepten enggeführt wird, bleibt diese Praxis bestehen. Einige Zitate aus dem Buch, in denen die Unterscheidung von Sinnlichkeit, Verstand, Vernunft mit psychischen Problemen in Verbindung gebracht wird, mögen diese Nähe zur Klinik veranschaulichen:

»Die Sinnlichkeit bezeichnet das, was vom Verstand erfasst wird, wobei nicht alles in Sprache übergehen kann. Was ausgeschlossen bleibt, ist in der lacanschen Terminologie als Objekt a bezeichnet. Dieses kann Ort eines Mangels sein, wobei dem Geschlecht eine besondere Bedeutung zukommt, da es sich nicht ohne Vergleich bestimmen lässt und damit per se Ort der Unvollkommenheit wird. Die Transsexualität ist die Pathologie davon, weil sie glaubt, im anatomisch anderen Geschlecht den Mangel des anatomischen Geschlechts beheben zu können. «

Aus der Perspektive des Verstandes werden Hysterie und Zwang betrachtet und erklärt:

»Der Verstand wird hier mit dem Imaginären gleichgesetzt, obwohl er an die Sprache gebunden ist. […] Der Verstand hat als Ideal ein vollkommenes Objekt, das jedoch unmöglich ist«.

Und die Vernunft in einer übersteigerten Reinheit gebiert ebenfalls Pathologien:

»Da die Vernunft ohne empirische Objekte ist und Ideen wiedergibt, verkörpert sie die Signifikanten im Zusammenwirken mit der Stimme und führt damit den Seinsmangel ein. Die Anorexie ist der pathologische Ausdruck davon, weil begehrt wird, den Körper abzukoppeln, um eine unkörperliche Reinheit anzustreben«. (S. 114)

Diese Unmöglichkeit eines idealen Objekts (was auch den eigenen Körper implizieren kann) führt den Autor zur Problematik von Genitalität, Liebe und Hass: Etwas widersetzt sich einer harmonischen Auflösung, wie es Freud bereits im Unbehagen in der Kultur darstellte. Auch bei Lacan hat die Liebe nicht nur das Potential, den Hass zu überwinden, sondern auch die Möglichkeit »einer Passage ins Tödliche« (S. 185), da das Objekt des Triebs nie vollkommen in verbalen Signifikanten aufgeht.

Subjektwerdung ist nur in ständiger Auseinandersetzung mit anderen Subjekten und dem Anderen der Sprache möglich. Diese strukturale und auch kulturelle Voraussetzung lässt eine Entwicklung, also einen genetischen Aspekt, erst zu. Auf diese Weise wird einsichtig, dass Freuds Abhandlungen zur Sexualtheorie, Primär- und Sekundärprozesse usw. auf einer Verknüpfung von strukturalen und genetischen Gegebenheiten bzw. Prozessen basieren. Aber eine Verknüpfung ist eben keine harmonische Auflösung, was ja Lacan später mit der Topologie des Borromäischen Knotens demonstrierte.

Selbsterhaltung und Sexualität, diese erste Setzung eines Triebgegensatzes durch Freud, veranschaulicht Widmer folgendermaßen: Die Sexualität und Liebe wird auf einer horizontalen Achse positioniert, begrenzt von den extremen Positionen des Phallus-Seins (Masochismus) und des Phallus-Habens (Sadismus). Vertikal durchkreuzen die Pole eines absoluten Anderen (der in einer extremen Identifizierung auch ein absolutes Ich als Phantasma haben kann) und der entgegengesetzte Wunsch, mit allen anderen eins zu sein, die Achse der Sexualität (S. 155). In diesem Bedingungsgefüge, also einer strukturellen Gegebenheit, variieren die Entwicklungsmöglichkeiten des Subjekts. Die Entwicklung des Subjekts in dieser strukturalen Gegebenheit, die ein Spannungsfeld beschreibt, ermöglicht den Selbsterhalt, indem diese grundlegende Spannung eben nicht aufgelöst wird.

Auf diese – zuweilen auch graphisch – anschauliche Weise werden grundlegende Begriffe und Konzepte der Freudschen und Lacanschen Psychoanalyse mit neuen Überlegungen und Herausforderungen verknüpft: Privation, Ding, Ödipus, Hilflosigkeit, Projektion, Narzissmus u.a. werden aus einer oft überraschenden Perspektive betrachtet, nicht um einen synoptischen Überblick zu erarbeiten, sondern um die Aktualität analytischer Praxis und Theorie aufzuzeigen, und dies – wie eingangs erwähnt – mit den Textausschnitten aus philosophischen und analytischen Grundlagenwerken. So bspw. die Weiterführung einer Zeittheorie, die Vergangenheit als Symbolisches, Gegenwart als Reales und die Zukunft als Imaginäres setzt und damit mit Lacan über dessen Konzept einer logischen Zeit (Betrachten, Begreifen, Abschließen) hinausgeht.

Den zentralen Gedanken des Buchs, die Annahme einer nicht-libidinösen Aggression und Destruktion, entwickelt Widmer auch anhand klinischer Beispiele aus der Praxis und der Presse, den fait divers, so eine Amoktat bzw. Mehrfachtötung (München 2016). Diese »frei gewordenen« Aggressionen, die eben zu keiner Befreiung führen, oder unvermeidbare Äußerungen einer Desidentifizierung, die eine analytische Kur mit sich bringt, darstellen, wurzeln tief im archaischen Gefühl der Hilflosigkeit, einer Nicht-Teilnahme an der Gesellschaft, der Unfähigkeit an Diskursen zu partizipieren und deren notwendige Verkennung, Täuschung und auch Enttäuschung auszuhalten. Der oder das Andere findet keinen Zugang zur Subjektivität, bleibt archaisches Objekt, das aus dem Weg geräumt werden muss. Intersubjektivität heißt bei Widmer, dass der andere erst einmal als Subjekt (in seinem Begehren) wahrgenommen werden muss, damit auch libidinöse Strebungen und Bindungen, also Sexualität entstehen kann. Diese Archaik nicht-libidinöser Aggressivität lässt an Walter Burkerts »Homo Necans« denken:

»Wir wissen heute, daß Theophrast und viele andere Romantiker sich über die Entwicklung der Menschheit getäuscht haben: es ist vielmehr der alte Jagdinstinkt, der die Kruste der Zivilisation durchbricht. Längst hat sich hinter der Heiligkeit des Altars die Aggression gestaut«.[1]

Die Libido wäre sozusagen der Altar der Triebe, auf dem mittels Kastration die Akzeptanz einer Einschreibung erfolgt. Und dennoch staut sich etwas auf. Hier wünscht sich der Lesende eine Fortsetzung des Kurses: Wie verhält sich Lacans Jouissance in ihren verschiedenen Gestalten zu dieser nicht-libidinösen Destruktivität? Die Kunst, im Lesenden die Lust auf eigene Fragestellungen und eigenes Weiterdenken anzuregen, ist die große Stärke dieses Buchs. Die nie endgültig zu beantwortende Frage nach der Schnittstelle von Biologie/Körper und Psyche beschäftigte Freud, wenn er von toxischen Sexualstoffen oder von der Zukunftsvision einer Therapie spricht, die »mit besonderen chemischen Stoffen die Energiemengen und deren Verteilungen im seelischen Apparat direkt zu beeinflussen«[2] weiß. Und so sehen wir uns auch aktuell in der Situation, dass die Psyche entweder biologistisch auf eine Neurotransmittertheorie reduziert wird, oder – im anderen Extrem – alles kulturalistisch relativiert wird, indem jede biologische Determinierung verschwinden soll. Die Anstrengung, beides zu denken, ist der Analyse eigen und so ist die Auseinandersetzung Widmers mit einer nicht-libidinösen Aggression und Destruktion eine Weise, eben dieses Spannungsfeld von Natur und Kultur nicht zu nivellieren, sondern als Grundlage einer psychoanalytischen Forschung zu betrachten. Wie sein Vorgänger zeigt dieses Buch einen Weg auf, wie die Psychoanalyse Freuds und Lacans lebendig weiterverfolgt werden kann, im Sinne eines Weiterforschens, das ein Weitersprechen und damit, gemäß des Freudschen Junktims auch weiterhin Wirkungen einer Kur erzeugt, ohne zu einer gelenkten Psychotherapie oder akademisch betriebenen Science Humaine zu regredieren.

[1] Burkert, Walter: Homo Necans – Interpretationen altgriechischer Opferriten und Mythen. Berlin, New York 1997, De Gruyter, 2. Aufl., S. 156

[2] Freud, Sigmund: Abriss der Psychoanalyse, in: Gesammelte Werke, Bd. XVII, S. 108